![]() 本記事はプロモーションを含みます

本記事はプロモーションを含みます

2024.4.22更新

徴収法 雇用保険率 追記

令和6年度(第56回)社労士試験の法改正対策として、新たに加わった最新の主要な法改正情報をまとめています。科目別に概要を紹介していますので、詳しい内容は別途記事を参照ください。改正内容は本試験まで随時更新していきます。法改正対策の参考にどうぞ

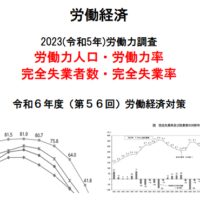

白書統計・労働経済の最新情報

>令和6年度(第56回)社労士試験対策 白書統計・労働経済まとめ過去3年間の改正事項も出題される可能性があります

>令和5年度 法改正まとめ

目次

スポンサーリンク

いつまでの法改正が対象?

令和6年度(第56回)社労士試験の対象となる法改正は、令和6年4月中旬までに施行されているものが対象になります。具体的には、例年ベースなら令和6年4月12日(金)時点で施行されているものになるかと思います。同日後に施行される改正は令和6年の試験対象になりません。詳細情報がまだ公開されていないため、分かり次第更新します。

労働保険科目

労働基準法の改正

適用猶予業種の時間外労働の上限規制

時間外労働の上限規制が猶予されいた事業・業務が2024年4月から適用(建設業 トラック バス タクシードライバー 医師)

労働条件明示のルール改正

労働条件明示のルールが改正され、無期転換ルール及び労働契約関係の明確化が必要になる

◆全ての労働契約の締結時と有期労働契約の更新時

⇒「就業場所・業務の変更の範囲」の明示が必要

◆有期労働契約の締結時と更新時

⇒「更新上限(通算契約期間または更新回数の上限)の有無と内容」の明示が必要

◆無期転換ルールに基づく無期転換申込権が発生する契約の更新時

⇒「無期転換申込機会・無期転換後の労働条件」の明示が必要

本社一括届出

これまでの就業規則等に加え、1ヶ月単位変形労働時間制に関する協定等の手続きにおいても、使用者が一括して本社の所在地を管轄する労働基準監督署長に届け出ることが認められました。

労働安全衛生法の改正

–

–

>こちらで詳しく

労災保険法の改正

–

–

>こちらで詳しく

雇用保険法の改正

–

–

>こちらで詳しく

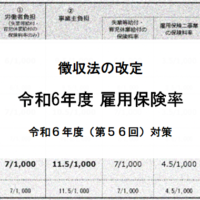

徴収法の改正

令和6年度の雇用保険率

■ 一般の事業:15.5/1000

■ 農林水産の事業:17.5/1000

■ 清酒製造の事業:17.5/1000

■ 建設の事業:18.5/1000

労務管理その他労働に関する一般常識の改正

–

–

>こちらで詳しく

こちらも参考>第56回社労士試験 最新の白書統計・労働経済情報まとめ

社会保険科目

健康保険法の改正

–

–

>こちらで詳しく

国民年金法の改正

令和6年度 年金額の改定・老齢基礎年金の満額

令和6年度の年金額は新規裁定者及び既裁定者という区分ではなく生年月日に応じて2つに区分

●物価変動率 3.2%

●名目手取り賃金変動率 3.1%

●年金改定率 2.7%

令和6年度の年金額(老齢基礎年金の満額)

●昭和31年4月2日以後生まれ:780,900円×1.045≒816,000円

●昭和31年4月1日以前生まれ:780,900円×1.042≒813,700円

厚生年金保険法の改正

–

–

>こちらで詳しく

社会保険に関する一般常識の改正

社会保障協定にイタリアが追加

令和6年4月1日に「社会保障に関する日本国とイタリア共和国との間の協定(日・イタリア社会保障協定)」※2000年にドイツとの間の協定が発効してから22か国との間での協定が発行

こちらも参考>第56回社労士試験 最新の白書統計・労働経済情報まとめ

法改正の対策はどうする?

基本テキストでは最新の改正内容がすべて反映されていないため、改正事項は随時、書き加えて修正をしておきましょう。その際、改正前の内容も消さず「どういった内容がどのように変更したのか」を必ず分かるようにしておきましょう。※市販テキストだと、毎年4月以降に改正点が公式サイト等で公開されます

法改正・白書統計対策なら実際に私も利用していた社労士講座フォーサイトを推奨します。単科で利用できるので、費用を抑えながらも合格に必要最低限の対策ができます。詳しくは以下公式↓↓

効率良く法改正対策するなら社労士通信講座フォーサイト

詳しい情報は公式へ↓