![]() 本記事はプロモーションを含みます

本記事はプロモーションを含みます

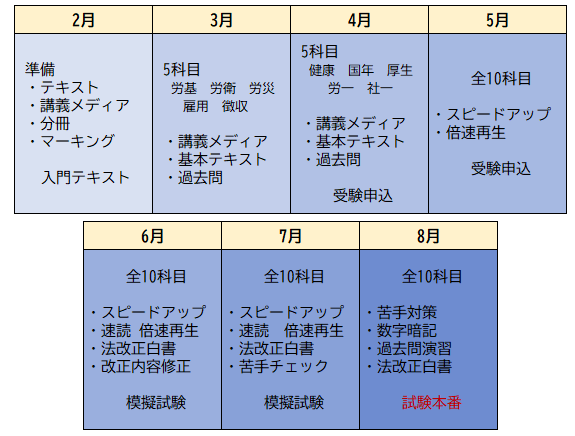

社労士試験は、毎年1回、8月の第4日曜に行われます。ここでは、6ヶ月で社労士試験に合格するために、実際に私がやった大まかなスケジュール内容を紹介しています。より詳しい内容は各月にある詳細記事でチェックしてください。

私の場合、2月後半から勉強をスタートしました。

スポンサーリンク

スケジュール全体

2月後半

◆社労士試験の勉強に向けての準備

・教材を揃える

・分冊する

・マーキングする

◆入門テキストを読む

・2,3回繰り返す

2月中に入門テキストを数回繰り返し読んでおきます。

>①試験6ヶ月前(2月)の勉強方法<入門編テキストをこなす>

3月の勉強内容

◆勉強科目は5科目

(労基・労衛・労災・雇用・徴収)

① 講義メディアを見る

② 基本テキストを読む

③ 過去問

※必ず上記のルーティングを1科目ずつやります

講義メディアは、スマホに取り入れて通勤時間や仕事の休憩時間は必ず見ていました。今はマルチデバイス対応でいつでもどこでもスマホやタブレットで講義を見れるサービスがあるのでこれをお勧めします。

3月中に労働保険関連5科目の講義メディア、基本テキスト、過去問を一通り終えておきます。とりあえず最低一周できればOKです。

【実際の勉強時間について】

・朝の出勤前 1時間

・出勤の通勤時間 1時間

・休憩時間 1時間

・帰宅の通勤時間 1時間

+疲れてなかったら帰って1時間程度

といった感じです。なのでスキマ時間を利用して1日大体4~5時間程度学習していました。とはいえ、休日は思いっきり遊ぶ日もあり、月に4,5日は一切勉強をしない日もありました。このペースは7月くらいまで同じ、8月は試験当月なので少し増やします。

4月の勉強内容

◆勉強科目は5科目

(健康・国年・厚年・社一・労一)

① 講義メディアを見る

② 基本テキストを読む

③ 過去問

※必ず上記のルーティングを1科目ずつやります

3月同様、講義メディアについては、通勤時間や仕事の休憩時間は必ず見ていました。3月の5科目より社会保険関連はややボリュームがあるので、少しペースを上げて勉強します。

4月中に、5科目の講義メディア、基本テキスト、過去問を一通り終えておきます。最低一周できればOKです。

【社労士試験の申し込み】※重要

社労士試験の受験申込期間は、4月中旬頃から5月末までが期限です。意外と毎年忘れる人がいてるみたいで…当然忘れたら試験を受けることができないので、絶対に忘れないようにしましょう。

5月の勉強内容

◆科目は全10科目を目指す

勉強のスピードを上げます。

① 講義メディアを見る

② 基本テキストを読む

③ 過去問

※必ず上記のルーティングを1科目ずつやります

5月は全10科目やりますが、もし10科目できなければ6月と合わせて2周できればOKです。

勉強時間のスピードを上げるため、講義メディア倍速再生、テキストの速読、理解している部分はメリハリをつける、過去問で不要な問題を省くなど工夫しました。

>④試験3ヶ月前(5月)の勉強方法<全10科目を目指す>

6月の勉強内容

◆科目は全10科目を目指す

勉強のスピードを上げます。

① 講義メディアを見る

② 基本テキストを読む

③ 過去問

※必ず上記のルーティングを1科目ずつやります

5月、6月と合わせて全科目を2周できればOKです。ここで法改正や白書統計対策の準備をします。

【法改正・白書対策のテキストを準備】

最新の改正情報や白書対策を行うために、この時期に出版される専用のテキストを準備します。推奨するのはTAC出版の無敵の社労士 完全無欠の直前対策です。必ず最新のものを入手しましょう。※毎年6月ごろに最新のものが販売開始されています。

>⑤試験2ヶ月前(6月)の勉強方法<全10科目と法改正・白書テキスト準備>

7月の勉強内容

◆勉強科目は10科目

① 講義メディアを見る

② 基本テキストを読む

③ 過去問

◆法改正・白書対策

◆模擬試験

7月も全科目一周の勉強をしますが、この一周で苦手な部分をチェックしながら勉強を進めます。そうすることで、直前期に苦手箇所を中心とした対策ができ、本番での得点力を上げます。

【法改正・白書テキスト対策】

これまでの10科目勉強に加え、法改正・白書対策の勉強をスタートします。ただし、法改正・白書統計対策は1~3割程度の力で勉強し、基本的な知識が疎かにならないようにします。がっつり暗記し始めるのは8月からでもOKです。

【模擬試験を受ける】

毎年6~7月になると、各学校等や講座で社労士の模擬試験が実施されます。最低でも一回は受験しておく方が良いです。試験本番の時間で行われるので、回答ペースの確認や自分では気づかない弱点発見につながります。私の場合はWEB模擬試験を受けました。

>⑥試験1ヶ月前(7月)の勉強方法<全10科目・法改正&白書・模擬試験>

8月の勉強内容

◆勉強科目は10科目

◆法改正・白書統計

◆過去問で実践練習

直前期、最後の月なので勉強時間を少し増やしてください。追い込み期間であり、試験前に覚えた内容は記憶に残りやすいです。

【苦手対策】

7月に行った苦手部分のチェックや模擬試験の結果を活用し、弱点を集中的に対策します。

【サラッと10科目】

講義メディアはより倍速にして見ます。可能であれば2倍近くで見ましょう。

基本テキストは速読のようにスピードを上げて読みます。理解している部分とそうでない部分のメリハリをつけましょう。完全に理解している部分は飛ばしてOKです。

【過去問を使った実践練習】

過去問題集を使って実際の時間配分で回答していきます。模擬試験の要領です。

1日1回、1年分の回答を行い、合計で10年分をやります。(今日は令和〇年の問題、明日は〇年の問題など)

これ、かなり効果的です。合格基準に満たない科目が偏っていたら要注意!

>⑦試験当月の8月の勉強方法<最後の追い込み!苦手分野と過去問をこなす>

実際やってみて…

ここではざっくりですが、全体的にはこんな感じの学習スケジュールです。寝る間も惜しんで勉強した!という感覚はなかったです。

忙しい仕事をしながらの学習でしたが、通勤や休憩などの時間を上手く活用すれば、仕事をしながらでも4,5時間の勉強時間は十分確保できました。特に私は通勤時間が長かったので、電車で集中的に勉強できたのが大きかったのかもしれません。

また、月に4,5日は全く勉強しない日もつくってリフレッシュすることも重要かもしれません。

こんな私でもできたので、このスケジュールであれば大抵の方はできると思います。

仕事の内容や通勤時間は個人差があると思いますが、私はこの6ヶ月のスケジュールで合格ラインまで知識を上げることができました。

ここでは概要ですので、各月の詳しい学習方法はそれぞれの記事を参考にしてみてください。

毎年高い合格率の社労士講座フォーサイト

具体的な割引・教材・購入検討は公式サイトへ↓↓