![]() 本記事はプロモーションを含みます

本記事はプロモーションを含みます

令和5年も5月に入り、第55回社労士試験まで約3ヵ月となってきています。早いですね( ゚Д゚)

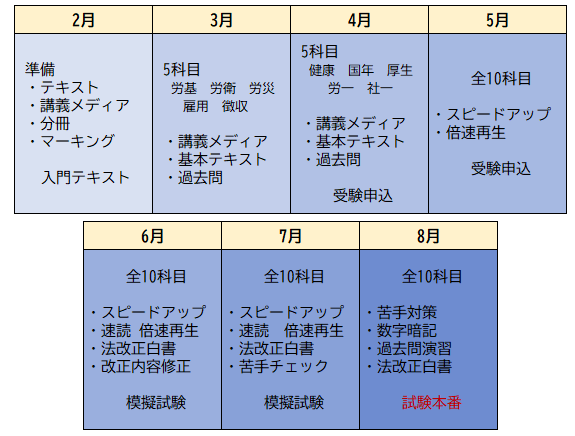

当サイトで紹介している私の学習経験の「6ヶ月で社労士試験合格を目指す方法」について、5月の学習内容の再確認です。

目次

スポンサーリンク

5月の学習内容<6ヶ月で社労士合格>

まずはスケジュールを確認します。

こちら(6ヶ月で社労士資格を目指せる具体的なスケジュール)も参考に

5月に使用する教材

5月に使用する教材は以下の3つです。

■ 講義メディア(全10科目)

■ 基本テキスト(全10科目)

■ 過去問(全10科目)

よくこの時期に新たに教材を増やしたり、乗り換えたりする方もいますがこれはNGで!基本的にはこれまでやってきた教材を使って学習しましょう。

問題集は引き続き、過去問のみでOKです。

教材選びはこちら(勉強に必要な”教材”を準備する)も参考に

労働保険・社会保険・一般常識の全10科目を1周

5月は全10科目を1周を目指しますが、6月も同じなので、2ヶ月間で2周でも良いでしょう。

・労働基準法

・労働安全衛生法

・労働者災害補償保険法

・雇用保険法

・徴収法

・健康保険法

・国民年金法

・厚生年金保険法

・労務管理その他労働に関する一般常識

・社会保険に関する一般常識

3月・4月と1ヶ月間で5科目でしたが、5月からは1ヶ月間で10科目を目指します。

そのためスピードアップは必須です。

具体的な学習方法

①講義メディア⇒②基本テキスト⇒③過去問

5月も基本的な学習の流れは同じです。これはずっと同じです(‘ω’)ノ、ルーティン、ルーティンです。

〇〇法の講義メディアを見て、〇〇法の基本テキストを読んで、〇〇法の過去問をやります。

それが終わったら次の科目に移ります。この流れを1ルーティーンとして、必ず1科目ずつやります。

※出題範囲が広いため、1科目ずつ確実に知識を付けていくため短期間でインプット⇒アウトプットを行います。こまめにアウトプットを入れていくことで長期的な記憶の定着にもつながります。

① 講義メディア

科目ごとに最初は講義メディアから入ります。何回か視聴している内容ですが、忘れてしまった知識も多いと思うので間違った解釈をしないように講師の解説を聴いて学習しましょう。ここでポイントとなるのが“倍速再生”です。2周目以降は効率良く時間を使うために倍速再生を推奨します。※最初は1.5倍速など

② 基本テキスト

講義メディアが終わったら、基本テキストでその科目の範囲を読みます。これまで行った「分冊」「ラインマーカー」「過去問マーキング」が済んでいるテキストなので、より読解力やスピードが上がり効率よく勉強を進めていけるかと思います。分冊やマーカーなどはここでも役に立ちます。

③ 過去問

最後にその科目の過去問をやります。2周目も方法は同じです。「正解したら〇、間違えたら×」「正解するまでチェックしない」など、予め決めたルールに従って進めていきます。当サイトで推奨しているTACの過去問は10年分掲載されており、更に詳しい解説もあるので理解力が早くなると思います。

学習の流れはこれまで同様ですが、必ずスピードアップを意識してください。意識的にスピードを上げないと1ヶ月で全10科目の1周が間に合いません。

スピードアップ学習について3つのポイント

スピードアップ学習のポイントについて、教材ごとに3つのポイントがあります。

講義メディアは倍速再生

スピードアップ学習で最も効果的なのが、講義メディアの倍速再生です。

私はフォーサイトの講義メディアを使用して、通勤時間や休憩時間などのスキマ時間を利用してスマホで視聴していました。フォーサイトの講義は初学者でも分かりやすく解説してくれているため、スピードがゆっくりです。始めは良いのですが、繰り返すうちに講義内容を自然と覚えていき、次に話す内容まで分かってきます。そうなると「もうちょっと早く!!!」と思うようになります。

そこで倍速再生です!倍速は1.5倍…1.8倍…など、自分が聞き取れる速さであればOKです。

慣れてくると2倍速で視聴していましたが、最初は1.5倍くらいが良いかと思います。

10科目全て視聴するとかなり時間が掛かりますが、倍速再生で学習すれば、短い期間でも繰り返し見ることができます。

これは知識の習得にかなり効果的で、勉強のスピードもかなり上がるので、ぜひやってください。

大げさではなく、倍速再生は短期合格には必要不可欠です。これ無しでは6ヶ月で合格ラインは厳しいといっても過言ではありません。

ちなみにフォーサイトは倍速再生機能が標準で利用できるのでオススメです♪

基本テキストの速読

基本テキストはすでに1回以上読んでいるので自然と読むのが速くなります。

最初は読み詰まったり何度も繰り返した箇所があると思いますが、2周目になるとそれが少なくなります。

学習方法で推奨していた基本テキストと過去問の連動(マーキング)ができていれば、注目すべきポイントをチェックしながら効率良く学習できます。この作業も4月までに終えているので不要です。

過去問を省いていく

過去問も2周目以上になってきます。3回もやると「100%間違えることはない」という問題も絶対に出てきます。

周辺知識も問題なく覚えている場合、あまりにも簡単な問題、過去問でも被っている問題等は試験前まで繰り返す必要が無いので省いていきます。

※要注意なのが一般常識科目

10科目の中で最も厄介なのは一般常識2科目でしょう。

一般常識科目は範囲が広いですが、「深入り厳禁、広く浅く」「具体的な数字よりおよその数字・傾向を」といった学習がポイントになります。

数字も毎年変わるものもあるので、完璧は求めず、今の段階では周回することを意識しましょう。

一般常識科目については6月で使う専用書籍で集中的にやっていきます。

受験申込は済ませましたか?

受験の申し込みは済んでますか?

毎年忘れる方がいるようですが、受験申込は済ませましたか?

今年の第55回社労士試験の受験申込み期限は5月31日までです。

昨年からインターネット申込が利用できるようになったので、手続きが便利になりました。

WEBだからいつでもできる…と思って油断するとあっという間に時間が過ぎていきます。

受験資格証明書など、準備しないといけないものもあるので、まだの方はとにかく早い段階で申込みを済ませましょう。

参考【受験申込の方法については以下で詳しく】

>インターネット申込み【登録から申込完了まで全体の流れ(総合版)】

まとめ

5月の学習内容のまとめです。

● 全10科目(労基・労衛・労災・雇用・徴収・健保・国年・厚年・労一・社一)

学習は以下の順で、必ず1科目ずつやります。

1.講義メディアを見る

2.基本テキストを読む

3.過去問をやる

【スピードアップ学習のPoint】

・講義メディア倍速再生

・基本テキスト速読

・過去問では不要な問題をチェック(超簡単な問題・被っている等)

あと、受験申込がまだの方は済ませましょう。

実際に使用した教材

講義メディア「フォーサイト」

講義メディアはフォーサイトを活用しました。昨年度は全国平均の4.23倍の合格率で非常に高い好評な通信講座です。初学でも分かりやすい講義です♪

基本テキスト「うかる!社労士」

過去問「TAC よくわかる社労士」